夏場の快適な暮らしに欠かせないエアコンですが、時につけっぱなしエアコンの発火や、屋外にある室外機が発火するなど、火災事故の原因となる危険性も潜んでいます。

火災を未然に防ぐためには、まず火事になる前兆をいち早く察知し、その出火原因を正しく理解しておくことが極めて重要です。例えば、エアコンの通風口から普段と違う音がしたり、強風エアコンとして運転させた際に異変を感じたりすることはありませんか。これらのサインは、エアコンが発している危険信号かもしれません。

この記事では、万が一の事態に備えるための具体的な知識を網羅的に解説します。ちなみに、私たちの生活を豊かにしたエアコンの発明者にも少し触れながら、安全な使用法を学んでいきましょう。

- エアコンが火事になる主な原因

- 火災発生前に現れる危険な前兆

- 発火してしまった際の正しい初期対応

- 火災を未然に防ぐための具体的な予防策

エアコンが発火したら?知っておきたい原因と前兆

- エアコンの主な出火原因を解説

- 火事になる前兆を見逃さないで

- 通風口からの異音や焦げ臭いにおい

- つけっぱなしエアコンの発火リスク

- 強風エアコン運転時に潜む危険性

エアコンの主な出火原因を解説

エアコンが火災に至るケースは、決して他人事ではありません。製品評価技術基盤機構(NITE)の報告によりますと、エアコンの事故事例の多くは火災であり、その主な原因は一つではないのです。ここでは、代表的な出火原因を具体的に見ていきます。

経年劣化による内部部品の故障

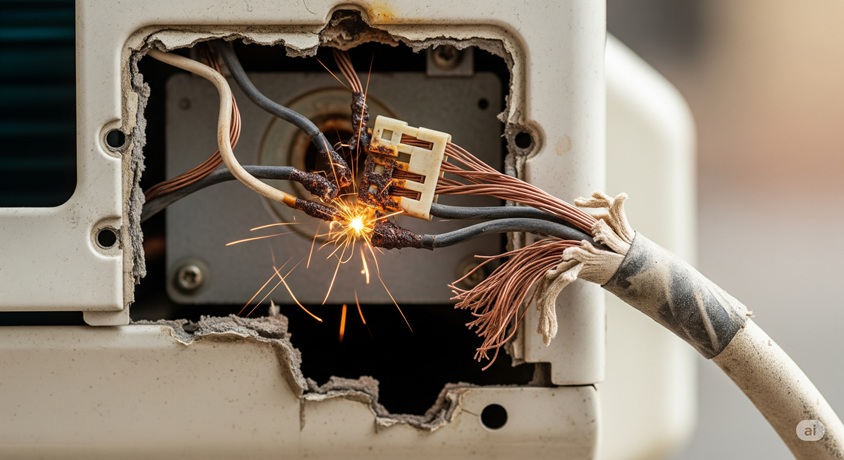

最も多い原因の一つが、長年の使用による経年劣化です。エアコン内部にはモーターやコンデンサー、電子基板といった多くの電気部品が使用されています。これらが10年以上経過すると、絶縁性能が低下したり、部品そのものが劣化したりして、異常な発熱やショートを引き起こす可能性が高まります。特に、内部の配線が首振り機能などで繰り返し曲げられる扇風機と同様に、エアコン内部の配線も振動などで劣化し、断線からスパークして発火に至る事例が報告されています。

電源コードの不適切な扱いや加工

エアコンは消費電力が大きい家電製品のため、電源コードの扱いには細心の注意が必要です。よくある危険な例として、以下のものが挙げられます。

- 延長コードの使用:定格容量を超えて発熱し、火災の原因となります。

- 電源コードの改造:断線した部分をビニールテープで補修したり、途中でねじって接続したりすると、接続不良で異常発熱します。

- コンセント周りのホコリ:プラグとコンセントの間に溜まったホコリが湿気を吸うことで、トラッキング現象が発生し発火します。

エアコンの電源は、必ず壁の専用コンセントに直接接続するようにしてください。

誤ったクリーニング方法

近年、市販のエアコン洗浄スプレーを使って自分でクリーニングする方が増えていますが、これも注意が必要です。洗浄液が内部の電気部品(モーターや基板など)にかかってしまうと、それが原因でショートし、発煙や発火につながることがあります。自分で清掃する際は取扱説明書をよく読み、不安な場合は専門業者に依頼するのが賢明です。

火事になる前兆を見逃さないで

エアコンの火災は、突然発生するように見えて、実はその前に何らかの前兆サインを出していることが多いです。これらのサインに気づくことができれば、重大な事故を未然に防ぐことにつながります。日頃からエアコンの状態を気にかける習慣をつけましょう。

以下に挙げるような症状が見られた場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、購入した販売店やメーカーに相談してください。

| 確認箇所 | 具体的な前兆サイン |

|---|---|

| 電源コード・プラグ | ・電源コードやプラグが異常に熱い ・電源プラグが変色している ・コードに触れると運転が不安定になる |

| 運転中の音・におい | ・焦げくさいにおいがする ・酸っぱいような異臭がする ・「ブーン」「ガタガタ」といった普段と違う音がする |

| 動作の異常 | ・スイッチを入れてもファンが回らない、または回転が不規則 ・ブレーカーが頻繁に落ちる |

| その他 | ・室内機から水漏れがする ・リモコンの指示通りに動かない |

「動かないから大丈夫」は危険

「スイッチを入れても動かなかったため、そのまま放置していた」という状況から火災に至った事例も報告されています。異常を感じた製品は、コンセントに繋いだままにせず、必ずプラグを抜いてください。

これらのサインは、エアコン内部で何らかの異常が起きている証拠です。特に焦げくさいにおいがした場合は、内部で部品が焼け始めている可能性が非常に高いため、即座に使用を停止する必要があります。

通風口からの異音や焦げ臭いにおい

エアコンの通風口(風が出てくる部分)から発生する異常は、火災の前兆として特に注意すべきサインの一つです。普段、心地よい風を送ってくれる場所から異変が感じられたら、それは内部の危険を知らせる警告かもしれません。

まず、「焦げ臭いにおい」がする場合、これは最も危険な兆候です。エアコン内部に溜まったホコリがモーターなどの熱源によって焦げているか、あるいは電気部品自体がショートして焼け始めている可能性があります。ホコリが発火点に達すると、一気に燃え広がる危険があります。

また、「カビ臭さ」や「酸っぱいにおい」も注意が必要です。これらは内部の汚れや結露が原因でカビが繁殖している証拠ですが、多量のホコリと絡み合うことで、通気性が悪化しモーターの過熱を招く間接的な原因になることがあります。

運転を開始した時に少し臭う程度ならフィルター掃除で改善することもありますが、運転中にずっと異臭が続く場合は、内部で深刻な問題が起きている可能性がありますね。

次に、異音についてです。「カラカラ」「ガタガタ」といった音がする場合、ファンモーターの軸がずれていたり、ファンが破損してどこかに接触していたりする可能性が考えられます。このような物理的な異常は、モーターに余計な負荷をかけ、異常発熱や発火につながる恐れがあります。「ブーン」という低い唸るような音が続く場合は、モーター自体の劣化や故障が疑われます。

これらの通風口からの異常サインに気づいたら、決して放置しないでください。すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて専門家による点検を依頼することが、あなたと家族の安全を守るために不可欠です。

つけっぱなしエアコンの発火リスク

「エアコンはつけっぱなしの方が電気代が安い」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、最新の省エネモデルでは、頻繁に電源をオンオフするよりも効率が良い場合があります。しかし、安全性の観点から見ると、つけっぱなし運転には注意すべきリスクが存在します。

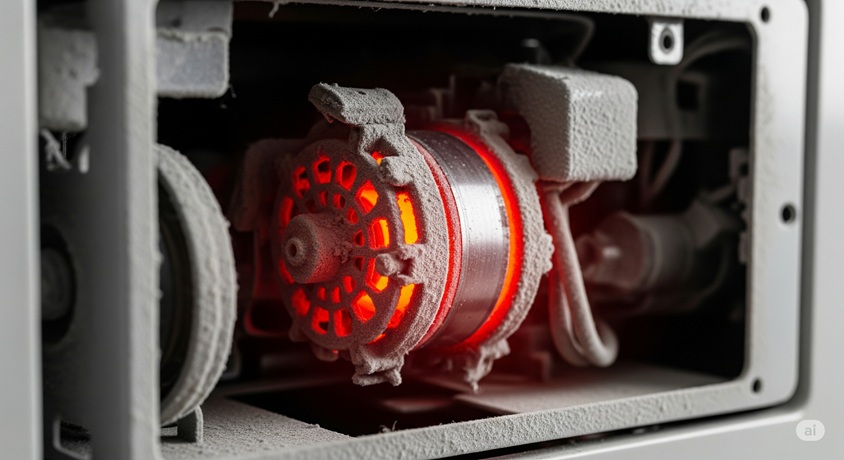

最大のリスクは、長時間の連続運転による部品への負荷です。エアコンは多くの電気部品やモーターで構成されており、これらが休みなく動き続けることで、通常の使用よりも劣化が早まる可能性があります。特に、製造から10年以上経過した古いエアコンをつけっぱなしにするのは非常に危険です。

古い機種のつけっぱなしは特に注意!

古いエアコンは、経年劣化により部品の耐久性が低下しています。長時間の連続運転は、劣化した部品に過剰な熱を発生させ、発火のリスクを著しく高めることになります。

また、つけっぱなし運転中は、利用者が異変に気づきにくいという側面もあります。例えば、就寝中や外出中に異常な音やにおいが発生しても、すぐに対応することができません。小さな異常が発見されないまま運転が続き、気づいたときには火災に発展していた、という最悪のケースも考えられます。

もちろん、適切にメンテナンスされた新しいエアコンであれば、つけっぱなし運転が直ちに火災に結びつくわけではありません。しかし、「つけっぱなしだから安心」と過信せず、定期的なフィルター掃除や、少なくとも年に一度は専門業者による点検を行うことが重要です。もし旅行などで長期間家を空ける際は、安全のためにエアコンの電源を切り、プラグを抜いておくことをお勧めします。

強風エアコン運転時に潜む危険性

暑い日に帰宅した際など、部屋を一気に冷やすためにエアコンを「強風」モードで運転させることはよくあります。しかし、この強風運転も、状況によっては火災のリスクを高める要因となり得ることをご存知でしょうか。

主な理由は、モーターへの過剰な負荷です。強風運転時、エアコン内部のファンモーターは最大出力で回転します。この状態が長時間続くと、モーターが過熱しやすくなります。特に、内部にホコリが溜まっていたり、部品が劣化していたりする古いエアコンの場合、この過熱が発火の引き金になることがあります。

強風運転は、短時間で室温を調整するための機能です。部屋が快適な温度になったら、自動運転や弱風モードに切り替えることで、モーターへの負荷を軽減し、安全性も高まります。

また、もう一つの懸念点は、内部のホコリです。強風運転によって、エアコン内部に溜まっていたホコリが一気に舞い上がることがあります。この舞い上がったホコリが、モーターの発熱部分や電気部品の基板などに付着し、ショートしたり、熱源となって発火したりする可能性も指摘されています。

だからこそ、定期的なフィルター掃除が非常に重要になるのです。フィルターが目詰まりしていると、エアコンは空気を吸い込みにくくなり、設定通りの風量を確保しようとして、モーターにさらに大きな負荷がかかります。結果として、強風運転時のリスクがより一層高まってしまいます。

強風運転自体が悪いわけではありませんが、それはエアコンが正常な状態であることが前提です。「最近、風が弱い気がする」「フィルターをしばらく掃除していない」といった状態で安易に強風運転を多用するのは避けるべきです。

エアコンが発火したら取るべき行動と予防策

- 室外機が発火するケースと対策

- 発火時に水をかけるのは絶対NG

- 電気火災用の消火器で初期消火

- 定期的な清掃と点検で事故を防ぐ

- 豆知識:エアコンの発明者は誰?

- エアコンが発火したら冷静な行動を

室外機が発火するケースと対策

エアコン火災の原因は、室内のエアコン本体だけにあるとは限りません。意外と見落としがちなのが、屋外に設置されている室外機からの出火です。室外機も室内機と同様に電気部品のかたまりであり、常に雨風にさらされているため、火災のリスクを抱えています。

室外機火災の主な原因

室外機が発火する原因は、主に以下の3つが挙げられます。

- 内部への異物の侵入

落ち葉やゴミ、虫やヤモリ、ネズミといった小動物が内部に侵入し、ファンに絡まったり、電子基板上でショートしたりして発火することがあります。 - 周辺に置かれた可燃物

室外機の周りに段ボールやゴミ、植木鉢、自転車のカバーなどを置いていると、室外機からの排熱でそれらが熱せられたり、万が一ショートした際の火花が燃え移ったりして火災につながります。 - 経年劣化

室内機と同じく、内部のコンプレッサーやファンモーター、配線などが長年の使用で劣化し、異常発熱やショートを起こすことがあります。

室外機は普段あまり目にしない場所にあることが多いので、気づかないうちに周りが物でいっぱいになっていることも。定期的なチェックが大切ですね。

家庭でできる室外機火災の対策

重大な事故を防ぐため、以下の対策を心がけましょう。

- 室外機の周りは常に整理整頓し、物を置かない。特に燃えやすいものは絶対に置かないでください。

- 室外機の吹き出し口や吸込口を塞がないように、周囲に十分なスペースを確保する。

- 定期的に室外機の周りを清掃し、枯葉やゴミが溜まらないようにする。

- 長期間使用しない場合は、専用のカバーをかけるなどして異物の侵入を防ぐ。(ただし、使用再開時は必ずカバーを外してください)

これらの対策を行うことで、室外機からの出火リスクを大幅に減らすことができます。室内機だけでなく、室外機の安全にも目を向けることが重要です。

発火時に水をかけるのは絶対NG

もし、目の前のエアコンから煙が出たり、炎が上がったりした場合、パニックになってバケツの水をかけてしまいたくなるかもしれません。しかし、エアコン火災に水をかけるのは絶対にやめてください。かえって被害を拡大させる非常に危険な行為です。

電気火災に水は厳禁!

水は電気をよく通す性質があります。通電している状態の電化製品に水をかけると、水を通じて感電してしまう恐れがあります。また、火災が他の場所にまで広がる原因にもなりかねません。

エアコン火災は「電気火災」に分類されます。電気火災の場合、まずは延焼を防ぐために、感電のリスクを断つことが最優先です。具体的な手順は以下の通りです。

- ブレーカーを落とす

可能であれば、エアコン専用のブレーカー、または家全体の大元のブレーカーを落としてください。コンセントからプラグを抜く行為も有効ですが、炎や煙が出ている場合は近づくのが危険なため、ブレーカー操作がより安全です。 - 消火器を使用する

電源が遮断されたことを確認した上で、初期消火を行います。この際も、水ではなく必ず消火器を使用してください。(詳細は次の見出しで解説します) - 消火が困難な場合はすぐに避難

少しでも危険を感じたり、火が天井に燃え移りそうになったりした場合は、初期消火をあきらめて直ちに避難し、119番通報してください。

慌てていると冷静な判断は難しいものですが、「電気火災に水はダメ」ということだけは、いざという時のために強く覚えておきたいですね。

繰り返しになりますが、エアコンから火が出ても、絶対に水をかけてはいけません。この原則を守ることが、二次災害を防ぎ、自身の命を守ることに繋がります。

電気火災用の消火器で初期消火

エアコンが発火してしまった際の初期消火には、消火器が最も有効な手段です。ただし、どんな消火器でも良いわけではありません。エアコン火災のような「電気火災」に対応したものを使用する必要があります。

一般的に家庭に普及しているのは「ABC粉末消火器」と呼ばれるものです。この消火器は、普通火災(A火災:木材・紙など)、油火災(B火災:ガソリン・灯油など)、そして電気火災(C火災)の全てに対応できるため、エアコン火災にも使用できます。本体ラベルの適応火災の絵表示で、青い丸に感電マーク(C)が描かれていることを確認しましょう。

消火器の使い方(基本手順)

- 安全ピンを上に引き抜く。

- ホースを火元に向ける。

- レバーを強く握って噴射する。

火元を狙い、ほうきで掃くように左右に噴射するのがコツです。また、自分の背丈より火が大きくなった場合は、無理せず避難を優先してください。

もう一つ、電気火災に有効なのが「エアゾール式簡易消火具」です。スプレー缶タイプで小型・軽量なため、女性や高齢者でも扱いやすいのが特徴です。ただし、消火能力や放射時間は本格的な消火器に劣るため、あくまでごく初期の火災に限定した補助的なものと考えるべきです。購入する際は、必ず「電気火災」への適応が明記されている製品を選びましょう。

二酸化炭素消火器という選択肢も

オフィスなどで見かけることがある「二酸化炭素消火器」は、電気を通さない炭酸ガスで消火するため、電気火災に非常に有効です。消火後の汚損が少ないというメリットもありますが、狭い空間で使用すると酸欠の危険があるため、家庭用としてはあまり一般的ではありません。

いざという時に慌てないためにも、日頃から自宅の消火器がどこに置いてあるか、使用期限は切れていないか、そして電気火災に対応しているかを確認しておくことが大切です。

定期的な清掃と点検で事故を防ぐ

ここまでエアコン火災の原因や対処法について解説してきましたが、最も重要なのは火災を未然に防ぐことです。そのために誰でも実践できる最も効果的な対策が、定期的な清掃と専門家による点検です。

自分でできるフィルター清掃

エアコンのフィルターは、室内のホコリをキャッチする重要な部分です。ここが目詰まりすると、空気の循環が悪くなり、モーターに余計な負荷がかかって過熱の原因となります。また、ホコリ自体が火元になる可能性もあります。

フィルターの清掃は、最低でも月に1回を目安に行いましょう。掃除機でホコリを吸い取るか、水洗いをしてしっかり乾かしてから元に戻します。これだけでも、エアコンの性能維持と火災予防に大きな効果があります。

専門業者による内部クリーニングと点検

フィルターは自分で清掃できても、エアコン内部のファンや熱交換器に付着した汚れは、専門家でなければ取り除くのが困難です。これらの汚れも、カビの温床になったり、モーターの負荷を高めたりする原因となります。

1〜2年に一度は、専門の業者に依頼して、分解洗浄などの内部クリーニングを行うことを強くお勧めします。専門家であれば、クリーニングと同時に、素人では判断できない部品の劣化や配線の異常などもチェックしてくれる場合があります。

長期使用製品安全表示制度について

2009年4月1日以降に製造されたエアコンには、経年劣化による事故防止のため「設計上の標準使用期間」と注意喚起の表示が義務付けられています。これは点検を強制するものではありませんが、安全に使用できる期間の目安となります。期間を超えた製品はリスクが高まるため、点検や買い替えをご検討ください。

経済産業省 電気用品安全法:https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/long_term.html

日々の簡単な手入れと、時々のプロによるメンテナンス。この二つを組み合わせることが、エアコンを安全に長く使い続けるための鍵となります。

豆知識:エアコンの発明者は誰?

私たちが当たり前のように享受している快適な空調環境。その礎を築いた「近代エアコンの父」と呼ばれる人物がいることをご存知でしょうか。

その人物とは、アメリカの技術者であるウィリス・キャリア(Willis Carrier)です。

1902年、彼はニューヨーク州バッファローの印刷会社に勤務していました。当時の課題は、夏場の高温多湿によって紙が伸縮し、印刷の色がずれてしまうことでした。この問題を解決するためにキャリアが開発したのが、温度と湿度の両方をコントロールする世界初の空調システムだったのです。

当初の目的は、人を快適にすることではなく、あくまで産業用の品質管理でした。しかし、この発明がもたらす快適性はすぐに注目を集め、劇場やデパート、オフィスビルなどにも導入されるようになります。そして1915年、彼は自らの会社である「キャリア社」を設立し、エアコンの技術を世界中に広めていきました。

キャリアの発明は、単に涼しい環境を提供しただけではありません。以下のような様々な分野に革命をもたらしました。

- 医療:手術室や病室の環境を清潔に保ち、医療の進歩に貢献した。

- 食品産業:食品の製造・保存環境を安定させ、品質向上に繋がった。

- 建築:超高層ビルの建設を可能にし、都市の姿を変えた。

今や家庭に不可欠なエアコンですが、元々は印刷物を守るための発明だったとは驚きですね。一つの課題解決が、世界中の人々の暮らしを変えるきっかけになったわけです。

ウィリス・キャリアという一人の技術者の探求心がなければ、現代の私たちの快適な生活はなかったかもしれません。エアコンを使う際には、そんな歴史に思いを馳せてみるのも一興です。

エアコンが発火したら冷静な行動を

この記事では、エアコン火災の原因から対処法、予防策までを詳しく解説しました。最後に、重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- エアコンの主な出火原因は経年劣化やホコリ、電源コードの不適切な扱い

- 焦げ臭いにおいや異音は火事になる危険な前兆サイン

- 通風口からの異常は内部の深刻な問題を知らせる警告

- 古い機種のつけっぱなし運転は部品への負荷が大きく危険

- 強風運転はモーターの過熱や内部のホコリ飛散のリスクがある

- 火災は室内機だけでなく室外機から発生することもある

- 室外機の周りには燃えやすい物を置かず整理整頓する

- 発火時に水をかけるのは感電の危険があるため絶対にNG

- まずはブレーカーを落として通電を断つことが最優先

- 初期消火には電気火災に対応したABC粉末消火器が有効

- 火が天井に届くなど危険を感じたらすぐに避難し119番通報

- 最低でも月に一度はフィルターを清掃する

- 1〜2年に一度は専門業者による内部クリーニングと点検を検討する

- 設計上の標準使用期間である10年を目安に買い替えも視野に入れる

- 万が一エアコンが発火したら、何よりもまず落ち着いて冷静な行動を心がける

エアコン火災に関するQ&A

- Q:古いエアコンを使っていますが、火事になる前兆はありますか?

A:はい。焦げ臭いにおい、電源プラグの変色や異常な熱、普段と違う「ガタガタ」という異音などが危険なサインです。すぐに使用を中止し、専門家にご相談ください。 - Q:エアコンをつけっぱなしにすると、火災のリスクは高まりますか?

A:はい、特に10年以上使用した古い機種ではリスクが高まります。長時間の連続運転は部品の劣化を早め、異常発熱につながることがあるため注意が必要です。 - Q:エアコンの掃除を自分でやりたいのですが、注意点はありますか?

A:洗浄スプレーが内部の電気部品にかかるとショートし、発火する危険があります。フィルター掃除はご自身で、内部の分解洗浄は専門業者に依頼するのが安全です。 - Q:室外機からも火事になることがあると聞きましたが、対策は何ですか?

A:はい。室外機の周りに段ボールやゴミなど燃えやすい物を置かず、常に整理整頓してください。枯葉などが内部に入らないよう、定期的な清掃も大切です。 - Q:もしエアコンから火が出たら、水をかけてもいいですか?

A:いいえ、絶対にダメです。感電の危険があり、かえって被害が拡大します。まずブレーカーを落とし、必ず電気火災に対応した消火器を使用してください。 - Q:エアコン火災の初期消火には、どんな消火器を使えばいいですか?

A:一般家庭にある「ABC粉末消火器」が最適です。普通・油・電気火災の全てに対応しています。設置場所と使い方を日頃から確認しておきましょう。 - Q:エアコンの電源コードを延長コードで使っても大丈夫ですか?

A:いいえ、大変危険です。エアコンは消費電力が大きいため、延長コードが異常発熱して火災の原因になります。必ず壁にある専用のコンセントを直接使用してください。 - Q:エアコンの寿命や買い替えの目安はありますか?

A:多くの製品の「設計上の標準使用期間」は10年です。この期間を超えると経年劣化によるリスクが高まるため、専門家による点検や買い替えの検討をおすすめします。 - Q:エアコンの通風口から変なにおいがします。大丈夫でしょうか?

A:焦げ臭いにおいは内部で部品が焼けている可能性があり、非常に危険です。酸っぱいにおいはカビが原因ですが、過熱の間接的な原因にもなるため点検をご依頼ください。 - Q:エアコンの発明者であるウィリス・キャリアは、何のために開発したのですか?

A:元々は、印刷会社で夏場の湿気により印刷の色がずれるのを防ぐため、つまり産業用の品質管理が目的でした。人の快適さのためではなかったそうです。

コメント